個展「一本道の迷路、正順あみだくじ」 Solo Exhibition "Single Route Maze, Same Order Amida Lottery"

- English

- 日本語

個展「一本道の迷路、正順あみだくじ」 Solo Exhibition "Single Route Maze, Same Order Amida Lottery"

開催概要 Infomation

- 会期:2015年8月13日(木)~9月12日(土) Date: August 13 - September 12, 2015

- 時間:15:00-19:00 ※日・水 休廊 Open Hours: 15:00-19:00 *close on Sundays and Wednesday

-

場所:20202 (東京都渋谷区西原3-23-4 コート代々木上原102)

※小田急線・東京メトロ千代田線「代々木上原駅」東口より徒歩4分、小田急線「代々木八幡駅」北口より徒歩8分 Place: 20202 (Court Yoyogi-uehara 102, 3-23-4 Nishihara, Shibuya-ku, Tokyo)

- 4 min walk from Yoyogi-uehara Sta. (Chiyoda / Odakyu Line) East Exit, 8 min walk from Yoyogi-hachiman Sta. (Odakyu Line) North Exit - 料金:300円 Admission: 300 yen

出品作品 Presented Works

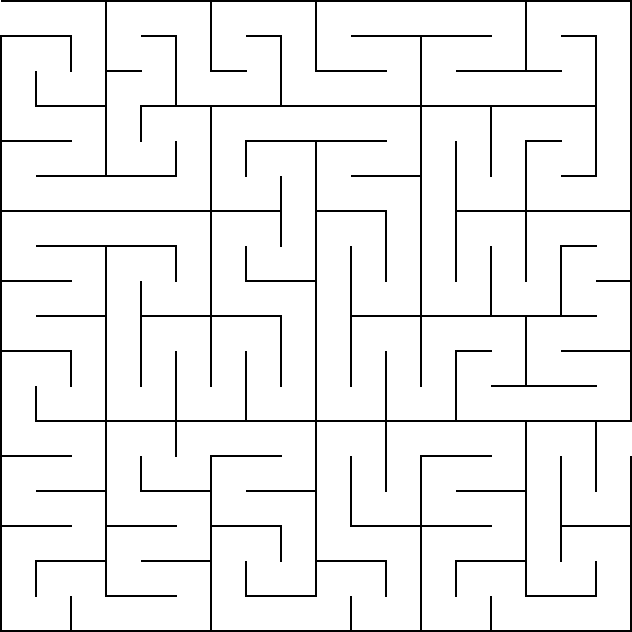

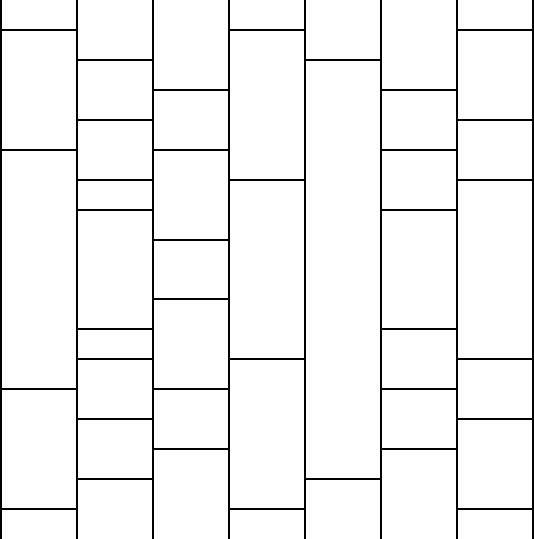

※上記画像はプロトタイプ版です。出品作品に含まれておりません。 * Images above are prototype versions, and these are not presented.

作品ページ:「一本道の迷路」、「正順あみだくじ」 Works' pages: "Single Route Maze," "Same Order Amida Lottery"

- 「一本道の迷路 第一番(最小構成/2*2)」 210mm * 210mm Single Route Maze No.1 (minimum / 2*2)

- 「一本道の迷路 第二番(フラクタル的/深度:1/3*3)」 210mm * 210mm Single Route Maze No.2 (fractalish / depth:1 / 3*3)

- 「一本道の迷路 第三番(全域木/4*4)」 210mm * 210mm Single Route Maze No.3 (spanning tree / 4*4)

- 「一本道の迷路 第四番(全域木/8*8)」 210mm * 210mm Single Route Maze No.4 (spanning tree / 8*8)

- 「一本道の迷路 第五番(フラクタル的/深度:3/27*27)」 420mm * 420mm Single Route Maze No.5 (fractalish / depth:3 / 27*27)

- 「一本道の迷路 第六番(全域木/70*70)」841mm * 841mm Single Route Maze No.6 (spanning tree / 70*70)

- 「正順あみだくじ 第一番(最小構成/2*2)」 210mm * 210mm Same Order Amida Lottery No.1 (minimum / 2*2)

- 「正順あみだくじ 第二番(非対称/5*20)」 210mm * 210mm Same Order Amida Lottery No.2 (asymmetry / 5*20)

- 「正順あみだくじ 第三番(対称/30*60)」420mm * 420mm Same Order Amida Lottery No.3 (symmetry / 30*60)

- 「正順あみだくじ 第四番(非対称/50*222)」 841mm * 1,189mm Same Order Amida Lottery No.4 (asymmetry / 50*222)

展覧会ステートメント:「一本道の迷路、正順あみだくじ」 Exhibition Statement: "Single Route Maze, Same Order Amida Lottery"

迷路は、迷いながらどの道を行けばゴールに辿り着くかを探ることに面白さがある。あみだくじは、どこに行くのかわからないからこそ、順番決めに使われる。いずれもランダム性を利用したもので、単純なルールに従って人間が行うことが前提となるものである。これらは大量の線があることによって、「どこに行くべき/行くのかがわからない」ように、人間の計算能力の限界を前提として成立している。 An interesting of a maze is to seek the goal with thinking which tracks should we go. An Amida lottery, which is a method of lottery known in Asia (especially in China, Japan, and Korea), is used to decide the order because we can't know its goal. Both use randomness, and presuppose that human calculates in accordance with simple rules. As these have a lot of lines which prevent human from finding the correct way and knowing the consequence, these presuppose the calculation capability of human.

しかし私たちは、人間の計算能力を遥かに上回る機械の時代に生きている。迷路やあみだくじのような単純なルールのみからなる計算問題は、機械の計算能力をもってすれば、どこに行くべきか、どこに行くのかという解答を瞬時に得ることが可能だろう。(当然、迷路やあみだくじを解くプログラムは、世界中にある。) However, we live in the age of machine which far exceeds the calculation capability of human. Solving of computational problems like a maze and an Amida lottery can be done in a moment as long as machine solves. (Of course, there are many programs of solving a maze or an Amida lottery in the world.)

「機械によって可能である」という想像は、機械の時代以降の価値観である。機械による計算の方が、人間が行う計算よりもずっと高速である場合、その計算は機械が行った方が効率的だ――こうした価値観が、私たちの社会ではごく日常的に行われている。 The imagination of "machine can do it" is a value through the age of machine. When machine can calculate the problem much faster than human, this should be solved by machine --- the value like that is ordinary in our everyday life.

つまり迷路やあみだくじがいまだにこの時代でも存在しているのは、これらの計算が機械によって行う必要がない、言い換えれば、人間が行う必要があると考えられているからだ。迷路は遊戯であるし、あみだくじは順番決めのクジだから、人間が行うことに意味があって存在しているのだ。 Thus, the reason why a maze and an Amida lottery still exist in this age is that these need not be calculated by machine, in other words, these should be done by human. Because a maze is a playgame, and an Amida lottery is a lottery for deciding the order, these exist to be done by human.

では、人間にとって意味が無い迷路やあみだくじを作ることを考えてみる。迷路であれば、一本道で迷わないもの。そんな迷路は面白みが無いため、遊戯性が無い。あみだくじであれば、正順に戻るもの、つまり順番が全く入れ替わらないもの。そんなあみだくじは実用性が無い。 Now, I imagine a maze and an Amida lottery having no meaning for human. In the case of a maze, one that has a single route and doesn't make human get lost. Such maze like that have no playgame-ness. In the case of an Amida lottery, one that has the same order consequence, that is to say, doesn't switch at all. Such Amida lottery like that has no usefulness.

ここで、「意味」という語には、「意義」というニュアンスが含まれていることに気付く。先に述べた「意味が無い」という文は「存在意義が無い」という意味だ。一本道の迷路や正順あみだくじは、「存在意義」が無い。しかし「壁がある部分は進めない」だとか、「横線があれば入れ替わる」という、線が持つ意味は保存されたままである。 Now, we find that the nuance of "significance" is included in the word "meaning." The above-mentioned sentence "no meaning" means "no significance." A single route maze and a same order Amida lottery have no "existence value." However, the meanings of lines like "you can't pass over walls" or "horizon lines switch both sides," remain.

「一本道の迷路」や「正順あみだくじ」を作ることは、それらが持つ「意義」を取り去り、言葉としての「意味」のみを強調できる。迷路やあみだくじは、私たちが言葉ではなく単純な線の連続のみで「意味」を解釈している、稀有な視覚表現なのである。 Making "Single Route Maze" and "Same Order Amida Lottery" can remove the "significances" of these, and emphasize the "meanings" as the language. Maze and Amida lottery are rare visual representation where we interpret the "meanings" only by the sequence of simple lines.

2015年7月 馬場省吾 July, 2015. Shogo Baba